#218【いまさら聞けない】マイクロコンバージョンをわかりやすく解説

デジタルメディア情報 2025.09.12

こんにちは!

JOETSUデジタルコミュニケーションズの中村です。

皆さん、「マイクロコンバージョン」はご存じでしょうか?

広告運用やデジタル施策に携わる方であれば、馴染みのある言葉かもしれませんが、

初めて聞いたという方もいるかもしれません。

本記事では、広告運用のプロ視点で、マイクロコンバージョンを解説します。

ぜひ、最後まで読んでみてください!

マイクロコンバージョンとは?

マイクロコンバージョンとは、最終的な成果である

「コンバージョン(たとえば「商品の購入」や「問い合わせフォームの送信」のように、

ビジネス上のゴールとなる行動)」に至る前に発生する価値の高い中間行動を指します。

ユーザーがゴールに到達するまでには段階があり、

その中で関心を示す行動を捉えることで、

広告運用における改善や最適化の判断をスピーディーに行うことができます。

例えば、以下のような行動がマイクロコンバージョンにあたります。

・動画関連:25%・50%・95%までの動画視聴

=関心を持って視聴しているサイン

・サイト行動:ページ滞在時間60秒以上、スクロール80%到達

=コンテンツをしっかり見ているサイン

・比較検討行動:商品詳細ページやレビュー、比較表の閲覧、在庫確認

=比較検討しているサイン

・フォーム関連:フォーム到達、入力開始、必須項目の入力完了

=申込直前のサイン

・来店意向行動:電話リンクや地図のクリック、店舗在庫確認

=来店意欲のサイン

・BtoB領域:資料ダウンロード、価格ページの閲覧、ウェビナー登録

=商談意欲のサイン

マイクロコンバージョンは最終的なゴールではありませんが、

「ゴールに近づくサイン」として重要な判断材料となります。

なぜマイクロコンバージョンが大事なのか

マイクロコンバージョンが重要視される理由は大きく4つあります。

1.学習スピードを上げるため

最終コンバージョンが少ないと、媒体の自動入札アルゴリズム

(広告の入札金額を自動で調整する仕組み)は十分に学習できません。

特にBtoBや高額商材のようにコンバージョンの母数が少ない案件では、

MCVを目標として設定することで、学習を早め、成果が安定する基盤を作ることができます。

2.改善ポイントを特定できるため

認知から購入までの流れを細分化してMCVを設定することで、

どこでユーザーが離脱しているのかが明確になります。

例えば、LPには到達しているがフォーム入力に進まない場合は、

フォームの設計やCTA配置に問題があると判断できます。

※CTA(Call to Action):

「行動喚起」と訳され、Webサイトやメールにおいて、

ユーザーを具体的な行動に誘導するボタンやリンクのこと。

3.広告効果を早期に見極めるため

最終CVが発生するまで待たなくても、動画視聴率やレビュー閲覧率などのMCVを使えば、

広告のデザインや文章(クリエイティブ)や伝え方の方向性(訴求軸)の

「当たり外れ」を短期間で判断できます。

4.オフライン行動を推測できるため

地図タップや電話クリックといった行動は、実際の来店に近い行動シグナルです。

オフラインビジネスにおいても、MCVを活用することでデジタル施策と実店舗の成果を

つなげることが可能になります。

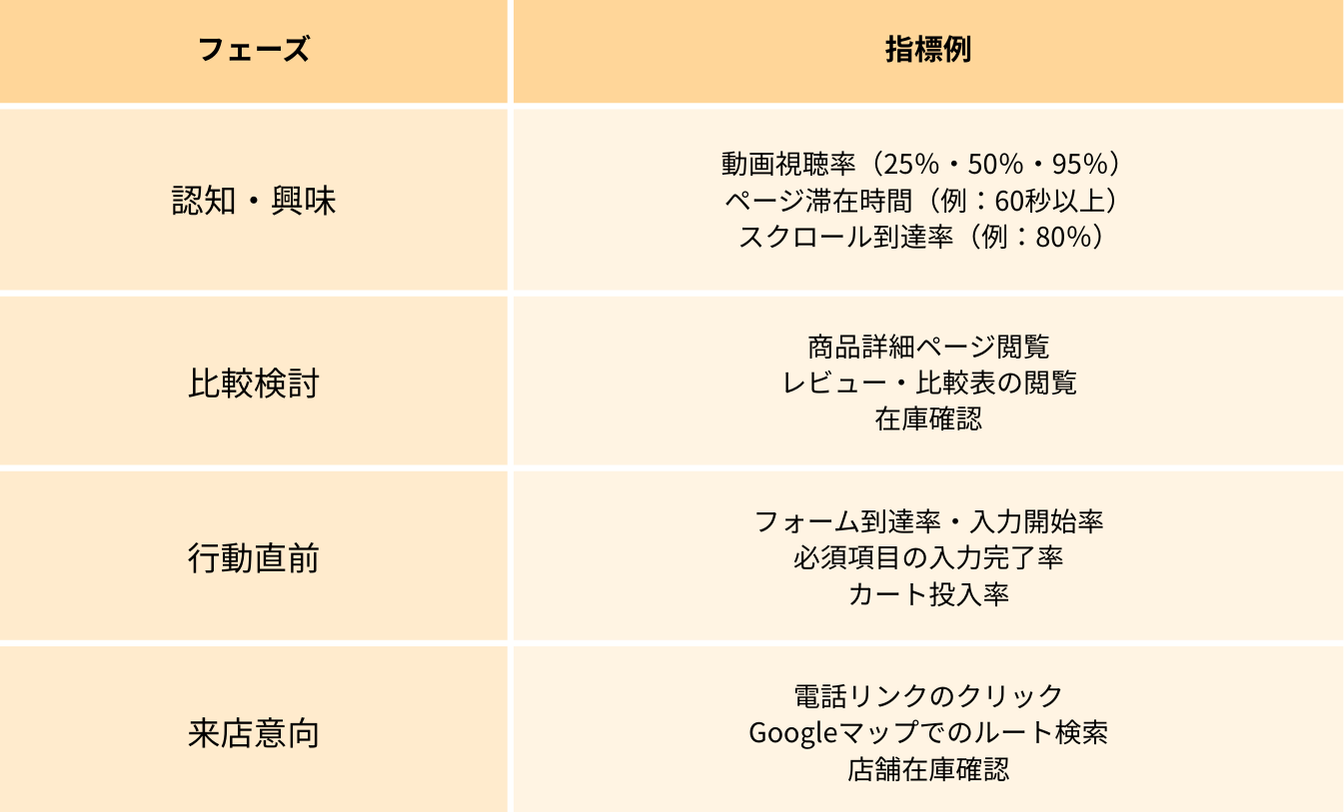

よく使用されるマイクロコンバージョンの指標

MCVは、目的や段階ごとに整理すると設定がやすくなります。

下記では弊社(JOETSUデジタルコミュニケーションズ)でも

参考にしている指標の一例を紹介します。

例えば、

「認知・興味の段階」では、動画を最後まで見た割合やページの閲覧時間、

どのくらい下までスクロールしたかといった数値で、

ユーザーが内容に関心を持っているかを確認できます。

「比較検討の段階」では、商品詳細ページやレビュー、在庫確認といった行動を追うことで、

購入を検討しているかどうかが分かります。

「行動直前の段階」では、フォームに到達した率や入力開始率、

カートに商品を入れた割合を見ることで、ゴール直前の意欲を測定できます。

「来店意向の段階」では、電話をかけるリンクをクリックしたり、

Googleマップでルート検索したりする行動を数値化し、実際に来店する可能性を把握できます。

このように最終的なコンバージョンに至る前のユーザー行動を測定することで、

成功・失敗の要因を分析し、次の施策につなげることが可能になります。

マイクロコンバージョンを活用した運用改善の方法

MCVは、設定するだけでは意味がなく、改善につなげてこそ価値を発揮します。

代表的な活用方法は次のとおりです。

1.認知から購入までの流れを可視化

「LP(ランディングページ」到達→フォーム到達→入力開始→送信」といった流れを設計し、

どのくらいの人が次のステップに進んだか(到達率)/どの段階でやめてしまったか(離脱率)

を把握します。

2.離脱の多い箇所を修正

例えばフォーム入力開始率が低ければ入力項目を削減し、

スクロール到達率が低ければCTAを上部に配置するなどの改善が有効です。

3.クリエイティブの効果検証に活用

広告訴求を複数展開し、レビュー閲覧率や比較表閲覧率といったMCVの差で早期に判断すれば、

短期間で勝ち筋を見つけられます。

広告のデザインや文章(クリエイティブ)、伝え方の方向性(広告訴求)を

比較検証するイメージになります。

4.媒体の自動最適化に活用

Googleが提供するアクセス解析ツール「GA4」で

設定したMCVをGoogle広告などへ連携(インポート)し、

広告の入札金額を自動で調整する仕組み(自動入札)の学習データとして利用します。

これにより、媒体が「成果につながりやすい行動」を学習しやすくなります。

まとめ

マイクロコンバージョンは、ユーザーが最終的な成果に至る前に示す

「途中の良い兆し」を可視化する指標です。

これを戦略に取り入れることで、改善のスピードが上がり、

施策の優先順位が明確になり、最終的な成果の最大化につながります。

今回ご紹介したマイクロコンバージョンの設定や運用でお悩みがある方は、

一度JOETSUデジタルコミュニケーションズへお問い合わせください!

私たちは、Web広告運用やSNS運用など、

デジタルマーケティングに関する様々なご支援を行っています。

これまでの知見を活かし、デジタル広告運用の改善に伴走いたしますので、

ご相談お待ちしております。

中村(ニックネーム:ヴィレッジ)